| 盲人、盲文、中国(大陆)盲校(History of Braille)

|

| |

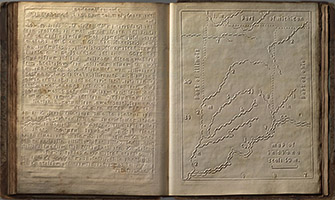

中国(大陆)盲童学校(1960-70年代)使用的部分小学课本

|

|

盲童学校高级小学课本(人教社,盲人月刊社,1964)

盲童学校初级小学课本(人教社,中国盲人聋哑人协会盲人月刊社,1961-1966)

|

|

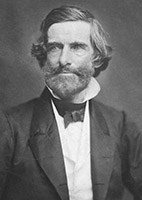

中国特殊教育事业的正规化、系统化是新中国成立后才真正开始的。1951年10月,中央人民政府颁布了《关于改革学制的决定》,要求各级人民政府设立聋哑、盲人等特种学校,对有生理缺陷的儿童、青少年、成人施以教育。从此将原来以社会福利为主的特殊教育纳入国家教育体系。 1950年以前,多种汉语盲文体系并行,因各种原因,未能形成一种标准的汉语盲文体系。新中国建立后,中央教育部盲聋哑教育处处长黄乃,于1952年创立了由52个字母组成的以普通话为基础、以北京语音为标准、用汉语拼音表示中文的《新盲字方案》,1953年获批实行,成为中国大陆统一规范的盲人文字,即“现行盲文”。盲人教材、读物也从1953年起采用新盲字出版。黄乃(1917-2004),中国现行盲文的创制者、汉语双拼盲文方案的发明人,革命先驱黄兴之子,被誉为“中国盲文之父”。

1954年8月,教育部先后颁布了3个正式教学计划,明确了盲童学校和聋哑学校的教学科目、时间安排、内容重点和教学方法等。1957年4月,教育部发布了《关于办好盲童学校、聋哑学校的几点指示》,规定了盲童学校和聋哑学校的基本任务(培养文化科学知识、职业劳动技能和共产主义道德品质)、入学年龄、班级人数和师资配备,首次明确了我国特殊教育的性质。 1962年1月,教育部编制出台了《全日制六年制盲童学校教学计划(草稿)》和《全日制十年制聋哑学校教学计划(草稿)》两份纲领性文件,虽然种种原因并未正式颁发,但为后来的特殊教育课程改革奠定了课程框架雏形。同时,在教育部指导下,成立了盲、聋校教材编写组,建立了专门印刷机构,出版了专供盲校、聋校使用的部分科目教材。

|

中国盲文之父

------------

黄乃(1917-2004)

黄乃(1917-2004) |

|

|

|

北京市盲童学校小学课本(北京市盲童学校教材编写组改编,1973、1974)

全日制十年制学校小学课本(北京盲童教材编写组改编,1979)

|

|

| |

| 中国(大陆)盲童学校(1970年代)使用的部分小学课本

|

| |

| 中国(大陆)盲童学校(1980年代)使用的部分小学课本

|

| |

| 中国(大陆)盲童学校(1990-2000年代)使用的部分小学课本

|

| |

| 中国(大陆)盲童学校(1960年代)使用的部分中学课本

|

| |

| 中国(大陆)盲童学校(1970-80年代)使用的部分中学课本

|

| |

| 中国(大陆)盲童学校(2000-)使用的部分中学课本

|

| |

| 中国(大陆)盲童学校的部分青少年读物(1970-1980年代)

|

| |

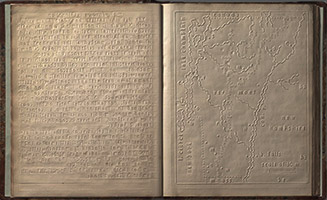

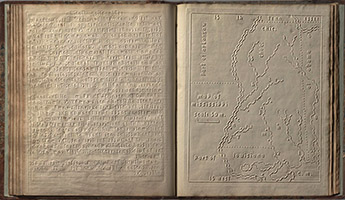

《盲人用美国地图集》(Howe Samuel Gridley,1837,引用 David Rumsey 藏品)

|

|

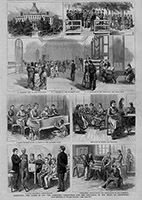

Howe Samuel Gridley(豪·塞缪尔·格里德利)

Atlas of the United States, Printed for the use of the Blind(盲人用美国地图集)

|

|

Atlas of the united states, Printed for the use of the blind, at the expense of John C. Cray; under the direction of S.G. Howe. at the New England Institution for the Education of the Blind (Boston) in 1837. The New England Institution for the Education of the Blind (Boston), under the direction of Samuel Gridley Howe, obtained their first printing press in 1835. From this press they began publishing several works in the tactile (raised letter) format. This institution was the pioneering American concern for publishing for the blind and this was one of their first books and apparently the second version of the geography atlas with embossed maps and specially designed text. Twenty-four states mapped. Reputedly 50 copies printed, 4 extant. The atlas was actually prepared by Samuel P. Ruggles. In raised symbology, the atlas shows the outline of each state, rivers and other water bodies, cities, longitudes, latitudes, and mountains. Accompanying embossed text describes the map features in some detail, and the state's area, population, climate, commerce, etc. The atlas was the first intended to be used by the blind without the assistance of a sighted person. |

|

|

《盲人用美国地图集》,部分州图及简介页面(Indiana、New Hampshire、Mississippi)

|

|

| |

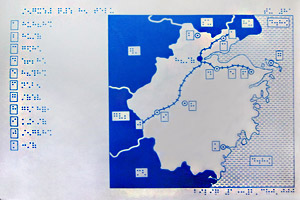

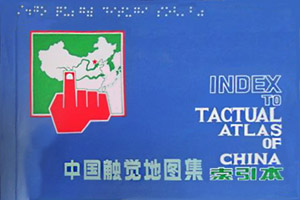

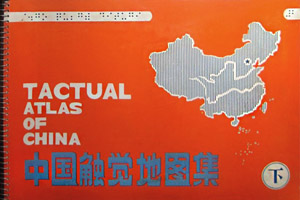

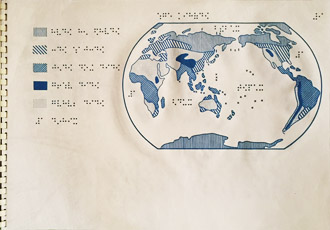

中国(大陆)盲童学校使用的《中国触觉地图集》

|

|

《中国触觉地图集》(上册,1991)

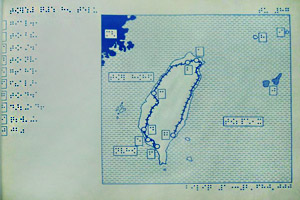

(上册中的一幅)

《中国触觉地图集》 (下册中的一幅)

|

|

盲人认识客观世界更需要借助图形媒介。基本图形触摸能力的培养也是盲人教育中的一个重要方面。盲人认识事物时对局部掌握得较好,而对全局概念却比较模糊。盲人不能感受色彩,而触觉的分辨率又远远低于视觉,这就对“盲图”编制有更高的要求。盲人摸读的图形——又称为“盲图”,主要依靠凸点的疏密来表示实线、虚线和点划线,然后以这些线条构建平面图形。《中国触觉地图集》(上下册、索引本)由国家测绘局主办,所属测绘科学研究所编制,山西测绘局清绘印刷,中国盲文书社于1991年3月出版。《图集》的主编及总体设计为测绘研究所黄克明研究员。该图集为八开幅面,共有124幅地图,分上下册,采用丝网印刷工艺及双螺旋装订,单色(蓝)发泡油墨印刷成型。另外,为便于国内外明视人研究、参考等需要, 增加了一册与上述盲文图相对应的中、英文索引图集(16开胶装)。该图集在总体设计中明确了:“ 它主要为特殊教育事业服务, 同时也兼顾社会盲人使用” 。其根据我国《九年制义务教育地理教学大纲》的内容,确定各图幅的编图资料及设计。图集按区域可分为世界区域图(7幅)、中国区域图(44幅)、中国大区区域图(5幅)、中国省区区域图(63幅)四个系列,另有重要历史图组包括5幅历史地图。限于特定的使用群体及成本,其只有500套的有限印量,当时标定的价格却达500元(每套)。 |

|

|

《中国触觉地图集》(索引图集,1991)

《中国触觉地图集》(下册,1991)

|

|

| |

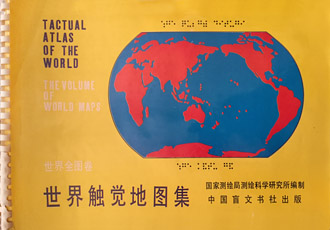

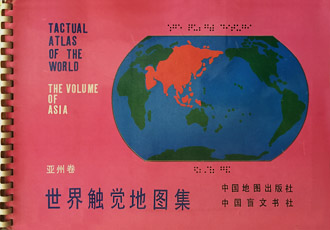

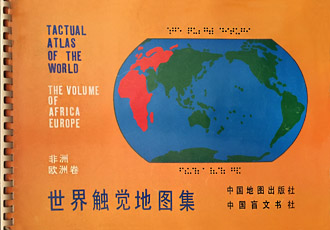

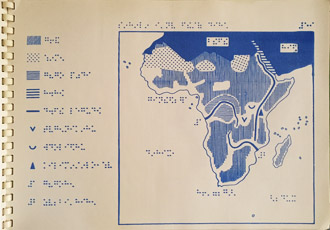

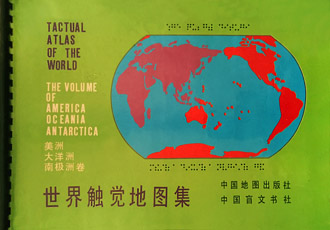

中国(大陆)盲童学校使用的《世界触觉地图集》

|

|

(全图卷,1993)

《世界触觉地图集》

(亚洲卷,1996)

|

|

由国家测绘局主办,所属测绘科学研究所(后更名为中国测绘科学研究院)编制,黄克明主编并设计的《世界触觉地图集》共计四册,因编制过程延续时间较长,参与机构变化,从1993-1997年四册才全部出版完成。其中,《世界触觉地图集》(全图卷)于1993年12月首先由中国盲文书社印刷、出版;而其余三册(亚洲卷、非洲-欧洲卷、美洲-大洋洲-南极洲卷)则分别于1996、1997年由中国盲文书社印刷,中国地图出版社与中国盲文书社联合出版。《世界触觉地图集》为八开幅面,其中全图卷包括18幅,亚洲卷包括28幅,非洲-欧洲卷包括34幅,美洲-大洋洲-南极洲卷包括22幅,共计102幅地图。在《中国触觉地图集》编制出版基础上,继续采用丝网印刷工艺及螺旋装订,单色(蓝)发泡油墨印刷成型技术。只是限于特定的使用群体及成本,仍然只有500套的有限印量,当时标定的价格仍达500元(每套)。 |

|

|

(非洲-欧洲卷,1996)

《世界触觉地图集》

(美洲-大洋洲-南极洲卷,1997)

|

|

中外教学地图与课本收藏 中外教学地图与课本收藏

|

| |